Jérôme Peignot (né en 1926) est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages qui

comprennent romans, pamphlets, nouvelles, essais, albums pour enfants... Il s'est

également fait connaître en participant à diverses actions politiques, en

publiant Les écrits de Laure, et en dirigeant un ouvrage important sur

la Typoésie (sur le sens de ce

mot, se reporter ici à l’article du magazine littéraire Le Matricule des anges) ainsi qu’une Histoire et art de l’écriture (en association avec Marcel Cohen).

Il est le fils de Charles Peignot, directeur de la fonderie Deberny et Peignot.

Jérôme Peignot découvre au Lycée Louis-le-Grand

les ravissements de la culture savante en même temps que la cruauté de la

guerre (il en parle abondamment dans ses nouvelles et sera décoré pour faits de

résistance). Bachelier en 1945, il s'inscrit en Sorbonne pour y obtenir un certificat

d’esthétique de la licence libre en 1946 et suit parallèlement la scolarité

de l'École Estienne, dont il sera diplômé. Engagé tôt en littérature, sous

l'influence de Michel Leiris en particulier, Jérôme Peignot publie en 1957 le

premier volume de ses Jérômiades suivi de deux autres (le tome

III obtiendra le prix Sainte-Beuve en 1962, mais l’ensemble est aujourd’hui

épuisé). Il travaille néanmoins dans l'édition, d’abord aux services de

fabrication puis en tant que lecteur et rédacteur. À partir de 1961, le monde

de la radio fait appel à lui. C’est un collaborateur régulier de l’émission Le

masque et la plume dont il est jusqu'en 1964 co-producteur et

co-réalisateur. Puis, de 1972 à 1983, il produit diverses émissions littéraires

et philosophiques pour France Culture : Les chemins de la connaissance, Les

nuits magnétiques, La matinée littéraire... Il apparaît également dans un

long-métrage de Michel Polac, La chute d'un corps. Enfin, entre 1981 et 1991, Jérôme

Peignot revient en Sorbonne pour se charger d'un cours sur l'écriture et la

typographie, après avoir obtenu en 1982 un doctorat d'État sur le sujet de la

calligraphie latine. Distingué Chevalier des arts et Lettres en 1984, Jérôme

Peignot a versé ses archives personnelles et manuscrits à la Bibliothèque de

l'Arsenal (Paris) en 2007.

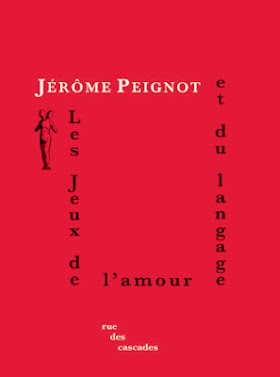

Les jeux de l’amour et du langage, publié pour la première fois en 1974 dans la collection

10/18, réédité récemment par l’éditeur Rue

des Cascades, s’organise en 15 chapitres, débute par un Petit traité de l’androgyne et se

termine par un essai sur Georges Bataille, au sujet du pouvoir érotique des

mots qui conduit à traverser ou crever, non sans risque, "le mur

du sens". Dans le chapitre III, "Le cri silencieux de l'extase tantrique", l'auteur rappelle la situation de crise annoncée depuis longtemps par le philosophe René Guénon :

Dans

son ouvrage intitulé La crise du monde

moderne, René Guénon démontre avec un luxe de détails à quel point il est

évident que nous nous trouvons dans cette dernière période dite du Kali-Yuga au terme de laquelle le monde

doit s’enfoncer dans la nuit. « Le monde moderne, écrit-il, ira-t-il jusqu’au

bas de cette pente fatale ou bien, comme il est arrivé à la décadence du monde

gréco-romain, un nouveau redressement se produira-t-il cette fois encore avant

que le monde n’ait atteint le fond de l’abîme où il est entraîné ? Il

semble bien qu’un arrêt à mi-chemin ne soit plus guère possible et que, d’après

toutes les indications fournies par les doctrines traditionnelles, nous soyons

entrés vraiment dans la phase finale du Kali-Yuga,

dans la période la plus sombre de cet âge sombre, dans cet état de dissolution

dont il n’est plus possible de sortir que par un cataclysme, car ce n’est plus

un simple redressement qui est nécessaire, mais une rénovation totale. »

Jérôme Peignot écrit à la suite de

ce long extrait :

Il nous

reste donc peu de chances de nous en sortir. Si, néanmoins, nous voulons nous

extraire de ce mouvement dans lequel nous sommes pris, il nous faut commencer

par le commencement, c’est-à-dire par réviser notre manière de considérer

l’amour.

Peu d’ouvrages nous parlent ainsi d’une redéfinition

de l’amour (mais peut-être que la période d’écriture de cet ouvrage s’y prêtait

plus favorablement) et des rapports qu’il entretient avec le

langage, ses équivoques, ses impasses, ses plaisirs... En chemin, de page en

page, Jérôme Peignot rappelle des évidences, nous reconduit en toute (fausse) simplicité

à l’essentiel :

L’art

n’est qu’un prolongement du sentiment amoureux.

Les mandalas nous font parfaitement saisir

que l’amour est l’occasion par excellence de voir s’abolir les contraires.

Dans le chapitre IV, Le roman vrai de Tristan et Iseut ou De la

fable à la légende :

Il

n’est pas d’amour qui ne soit une diffraction, une déviation. L’amour n’est pas

dans les mots mais entre les mots.

Passant de la Quête du Graal à l’art

d’aimer des troubadours, Peignot aborde les gnostiques :

Un

gnostique n’a pas la foi, il connaît et, comme il « connaît » ce

qu’il importe de savoir par l’entremise de l’amour de la femme qui détient la

Sophia, il vit sa « Connaissance » plutôt qu’il ne l’acquiert. Ainsi

pour un gnostique, « aimer » signifie « comprendre ». De

fait, existe-t-il une forme de connaissance plus accomplie que l’amour ?

Dans les chapitre suivants, l'auteur continue de s'interroger sur les interactions de l'amour sur le langage, s’intéresse à

la secte des Adamites (et au Royaume

millénaire de Jérôme Bosch), au langage des sorcières, à la Kabbale, aux

aphorismes de William Blake, au "langage blanc" d’Hypérion du poète

Hölderlin, à la "re-création" du langage Fouriériste, à l’écriture

surréaliste :

C’est

que, lui aussi, l’argot procède par périphrases et il est souvent parfaitement

séant, évoquant l’amour et ses plaisirs, d’emprunter ces chemins de traverse.

Les mots ont leur part de responsabilité dans les « égarements » tant

de « l’esprit » que du « cœur ».

Citant André Breton, dans ce même

chapitre :

"Et

qu’on comprenne bien que nous disons jeux de mots quand ce sont nos plus sûres

raisons d’être qui sont en jeu. Les mots, du reste, ont fini de jouer :

les mots font l’amour"

Enfin, dans le chapitre XV qui clôt

cet ouvrage, où il fait référence à Georges Bataille ainsi qu’à Sade, citons ce

dernier extrait :

L’essentiel

de la transe érotique se vit dans l’imaginaire, la pratique n’étant jamais qu’à

la traîne d’une imagination phare. En ce sens, l’érotisme n’est autre que

l’imagination réduite à sa plus simple expression et sous sa forme la plus

déliée. Mais il n’est possible de faire montre de cette

« imagination », dans tout ce qu’elle implique, qu’amoureux. L’amour

est l’érotisme. C’est lui qui confère à l’érotisme son caractère de transe.

Une autre video de Jérôme Peignot est visible sur Dailymotion